七一回歸紀念前夕,市傳特區政府將公佈最新三大房屋政策,討論多時的「一手樓空置稅」正式出台,並建議將居屋與綠置居的定價與市價脫勾,以及增加公營房屋比例。美聯集團主席黃建業表示,「一手樓空置稅」徒具虛形,難以大幅增加新盤供應,有「為出招而出招」之嫌,而有關公營房屋的兩項「新招」,雖然短期可能導致市場浮現觀望情緒,惟長遠亦難解決住屋供不應求問題,故呼籲政府對症下藥,房屋供應公私並重,從速制定有效覓地建屋方案,建議短期加快農地轉換速度,長遠重啟填海計劃,以解決供應不足引致的樓價急升的問題。

黃建業指出,「一手空置稅」的確有機會加速發展商推售現樓貨尾,不過,由於近年政府的賣地計劃每年可供應的單位目標僅約1.8萬伙,相信發展商全年出售的新盤單位數目亦勢難大幅超越此數目範圍。因此,「一手空置稅」雖或加比快現樓貨尾推售,惟發展商亦可延後推出原定推售的樓花單位以應對,此消彼長之下,對增加新盤供應的作用非常有限。豪宅方面,即使不少超級豪宅以現樓形式發售,但由於此類單位的新供應罕有,相信發展商仍惜售珍貴物業,善價而沽,亦未必會受「一手空置稅」的影響。

據政府統計,目前已落成未售出的單位只有約9,000伙,而當中有部份更已作出租或自用,故實際數字相信更少,因此即使上述單位供應能夠釋放到市場,對樓市影響亦有限。再者,發展商亦有針對「一手空置稅」的應變方法,例如拖慢起樓等來對應新措施,進一步減低其效力。

「一手樓空置稅」料推高新盤現樓銷售比率

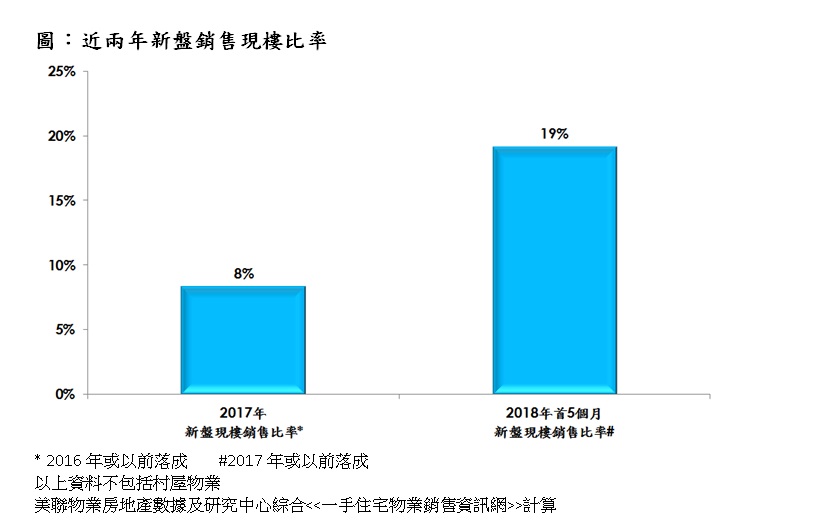

新盤銷售方面,據美聯物業房地產數據及研究中心綜合<<一手住宅物業銷售資訊網>>計算,在不包括村屋物業下,2018年首5個月新盤銷售約5,800多伙,當中於2017年或之前落成的現樓單位約1,100多伙,即佔約19%;反觀,2017年全年新盤銷售逾1.8萬伙,當中於2016年或之前落成的現樓單位約1,500多伙,即佔約8%(見圖);可見新盤現樓銷售比率已見上升,而「一手樓空置稅」推出後,料新盤現樓銷售比率將可進一步向上。

黃建業認為,「一手樓空置稅」成效不彰,徒具虛形,對整體樓市影響有限。事實上,在辣招封鎖二手交投下,一手供應卻未同步到位,整體住宅供應追不上剛需,樓市失去散熱調節作用,形成「熱島效應」,催迫二手樓價愈升愈烈,至今已累積上升約9.63%,預計上半年升幅將達10%,由此可見,香港樓價急升的元兇實是土地供應不足,因此覓地建樓才是「治標治本」辦法,建議從速加快農地改劃審批,釋放農地的發展潛力,以解樓市燃眉之急;長線而言,填海更是事在必行,長遠解決香港的土地問題,對症下藥,穩定樓市健康發展。

增加公營房屋比例 未來私人住宅供應將減

與此同時,市場盛傳政府亦將宣佈會把部分原本用作發展私樓的用地,改為興建公營房屋,以增加公營房屋比例,以及將居屋售價與巿價脫勾,改以申請者負擔能力定價。對此,黃建業表示,增加公營房屋供應以及修改定價方法,無疑有助滿足更多基層市民的住屋需要,讓公營房屋供應缺口能夠逐步收窄,對社會是利好。預計此舉可吸引更多合資格市民申請居屋,短期或令樓市氣氛轉為觀望,適逢貿易戰存在不確定因素,加上環球股市動盪,以及加息預期等,有力令下半年樓價升幅放緩,料下半年二手樓價將錄7%至8%升幅,全年升幅則達到17%。

黃建業認為,政府需留意單靠公營房屋難以滿足全港市民的住屋需求,亦非所有人都符合申請資格,市場剛需仍然熾熱。假若未來整體住宅土地供應不變,即意味著私人住宅供應比例相應減少,隨時「顧此失彼」,長遠甚至有機會進一步推升私宅樓價,變相「好心做壞事」,引發更多社會問題。因此政府增加公營房屋比例的同時,亦要「公私並重」,以確保私人房屋市場能夠穩健發展。

黃建業重申,特首林鄭月娥上任一年,不斷推出新房屋措施穩定樓市,重建置業階梯,助市民上車的決心值得公眾肯定。惟政府政策應有整體性及遠見,不能「見招拆招」為做而做,現時重中之重為加大覓地力度,增加公營及私人住宅供應,令未來樓市能健康發展。